書いてみよう! 「ビャンビャン麺」

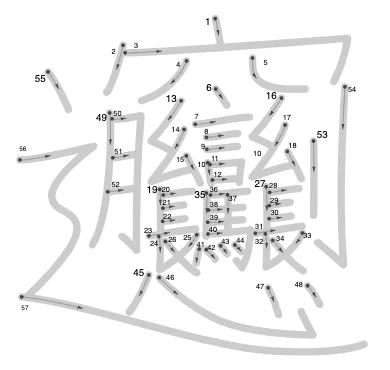

中国料理「ビャンビャン麺」だけに使われる「ビャン」という激ムズ漢字が存在します。この「ビャン」の字、画数はなんと57画! こんなとんでもない漢字ですが、パーツに分けて覚えればわりと簡単に書けるようになります。 しかも、ちょっとコツを掴めば、バランス良くスタイリッシュに書けてしまいます。

当サイト「かきかたプリントメーカー」はもともと未就学〜小学校低学年のお子様向けを想定したサービスですが、なんと、「ビャン」の練習ができるチャレンジメニューがあります。大人も子供も書いてみよう!

ビャン?

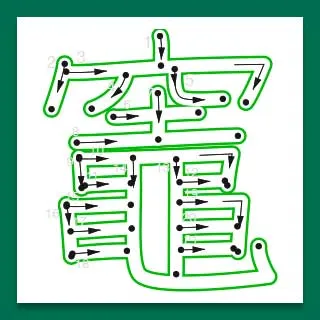

この「ビャン」という字は西安料理「ビャンビャン麺」にしか使われることがありません。 あなかんむりの下に「幺言幺」「長馬長」がごちゃごちゃっと配置され、その脇に「月」と「刂」、下に「心」、これがしんにょうの上に乗っかっているという構成です。

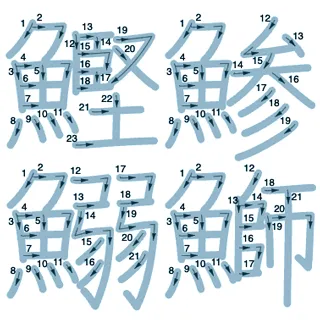

書き順もいろいろです。これが定説! といえるものは見つかりません。そもそもマイナーな文字なので、教育の場でしっかり書き順つきで教えたり、教材に載ったりすることは滅多にないので、こんなものなのでしょう。かきかたプリントメーカーでは、数ある「ビャン」の書き方のうち一例を採用しました。

バランスがいちばん難しい

実はこの文字、「おぼえる」ことよりも「バランス良く書く」ことが難しいのです。まず最初に「穴」を書いた後、その下のごちゃっとした部分を書いているうちにどんどん大きくなってしまいます。

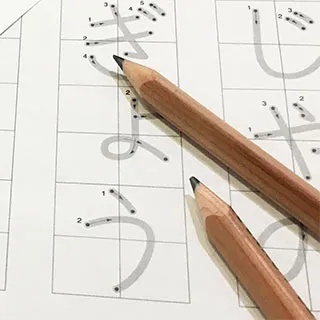

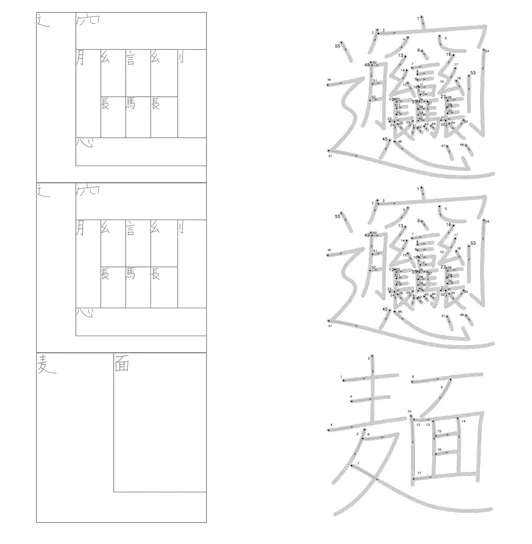

そこで、「かきかたプリントメーカー」では、枠の中にパーツごとに書いていけるようにしました。枠の左上にヒントが書かれているので、パーツをひとつずつ埋めていくと、きれいな「ビャン」が書けます。この枠を使って何度か「ビャン」と書くと、だいたいバランス感覚がつかめてきます。

小学生もチャレンジ

小学生がたくさんの漢字を学んでいくうちに、部首という概念をおぼえ、一見難しそうな漢字でもパーツに分ければ書けることがわかってきます。その気になれば「ビャン」だって書けます。

一見すると無理そうですが、よーく見れば、あなかんむりやしんにょう、「長」「言」などの基本的な漢字、「糸」など知っている漢字の一部を組み合わせてできていることがわかります。ちょっと頑張れば書けそうですね。実際書けます。

これが書ければ他の漢字はみんな楽勝、ちょろいもんです。この一文字をおぼえることで一生モノの自信がつきます。ちなみに、2025年の時点では、小学校で習うことになっている漢字の中で最も画数が多いのは20画の「議」「競」「護」です。とってもかんたんだね!

ちなみに、かきかたプリントメーカーの作者が子供の頃、嘉門達夫さんの「鬱」という歌が流行りました。「憂鬱」の「鬱」という文字の書き方を歌った、憂鬱とは程遠いノリノリな楽曲です。この歌のおかげで、多くの子供達が、小学校で習うどの漢字よりも難しい「鬱」の字をマスターするという成功体験を積むことができ、今後どんな漢字が登場しても覚えられそうな無敵な気分になれたのでした。

ビャンビャン麺を食べる

……で、ビャンビャン麺って何なの?

ビャンビャン麺というのは、中国・西安の料理の麺の種類です。生地を延ばして作る幅3cm以上の太極太麺。ただむやみやたらと太いわけではなく、ちょうどに口に入るくらいの幅です。

ときどきビャンビャン麺は辛い料理と言われていますが、本来「ビャンビャン麺」というのは麺の名前で、ビャンビャン麺を使った料理は色々あります。「きしめん」を使った料理に醤油味や味噌味など色々な物があるように、ビャンビャン麺を使った料理も色々です。辛いものもマイルドなものも、ませそばタイプの物も汁入りのものもあります。

こちら、かきかたプリントメーカー開発者がリリース記念に食べに行ったお店、西安麺荘 秦唐記 神保町店です。

東京・神保町の書店街からちょっと離れたところにあるビャンビャン麺専門店。看板メニューの「ヨウポー麺」を頼みました。

ビャーーーーン!!! よーく混ぜて、ソースと具を絡めていただきます。

つるーんとなめらかな食感を楽しめます。ちょっぴり酸味のきいた旨辛ソースに小さなチャーシューがたっぷり。通販サイトもあって、お店で頼めるメニューがだいたい揃っています。さらにおうちで麺作りが体験できるセットまであります。

コンビニにも進出するビャンビャン麺

ビャンビャン麺はじわじわと人気が出て、最近ではコンビニで売られているカップ麺や家庭で簡単に作れる冷凍食品にも「ビャンビャン麺」「ビャンビャン麺風」と謳った麺が登場するようになりました。こちらは、2022年に登場したサンヨー食品の「ビャンビャン麺風 史上最大級幅広麺」です。

お湯を注いで4分。待っている間に「ビャン」の字を練習しましょう。

できあがり。お店で食べた麺に比べるとだいぶ細い。実際カップ麺で再現するのはこれくらいが限界なのかもしれません。それでも平べったい麺に美味しいソースが絡む美味しさは楽しめます。